植德金融观察 | 资产服务信托在困境地产项目中的法律实践(下)

作者:植德金融部

如上篇、中篇所言,服务信托在地产项目中纾困应属于核心的角色安排,但并非这一场景下的唯一主角,债权人、地产商也忙着通过私募基金管理人或其他主体完成新一轮的权利安排。但是,关于信托公司之外的主体通过交易结构的设计和安排,是否可以实现破产隔离的效果乃至取代服务信托,仍具有很大的争议。

本文下篇正是基于这一背景,围绕着下述两个问题予以抛出一些不成熟的观点以供讨论:

其一,服务信托是否可以委托信托公司以外的其他主体设立;

其二,若选择私募基金管理来完成这一功能性安排,是否可以达标。

一、服务信托可否另信他人

在讨论各种交易安排时,我们不免会疑惑:设立服务信托,受托人是否必须为经金融监管部门审批设立的信托公司,方能使其具备成为一个“服务信托”?就此问题,整体上避不开两个层面的问题,一是信托法意义上的考量,二是金融监管视野中对服务信托的定义。

1. 服务信托应当为营业信托

首先,根据《信托法》第三条的规定,就这一问题应区分民事信托和营业信托。所谓民事信托,一般而言,民事信托是以个人财产为抚养、赡养、处理遗产等目的而设立的信托。相对于营业信托,在民事信托中,受托人都是自然人,其受托管理信托财产不以营利为目的,属于自然人个人的生活信托[1]。所谓营业信托,也称商事信托或信托营业,营业信托系以营利为目的,以信托方式从事的商事行为[2]。

从民事信托的角度而言,受托人自然可以并非经金融监管部门审批设立的信托公司,或者说受托人一般只能为自然人。在涉及困境地产项目的服务信托安排中,民事信托不存在适用空间,应当适用营业信托并无疑义。

2. 信托公司以外的主体应可以作为营业信托的受托人

首先,从《信托法》本身的规定来看,并未就此进行明确限制。在《信托法》第四条中亦仅规定了“受托人采取信托机构形式从事信托活动,其组织和管理由国务院制定具体办法。”并未规定营业信托之受托人仅能为信托公司。

其次,在《信托公司管理办法》第七条第二款中规定:“未经中国银行业监督管理委员会批准,任何单位和个人不得经营信托业务…”,这一规定的问题在于:(1)金融监管部门针对信托公司的监管规定能否适用于认定法律行为的效力,存有较大争议;(2)从当前的司法实践而言,《信托法》的适用范围已超出信托公司设立的信托,而作为“大资管”大部分产品的基础法律关系,如过于狭义地限定主体范围,则证券公司、基金公司的资管产品的信托法律适用亦将存有一定障碍。

同时,在起草此文时,我们做了一定的案例检索,整体而言对信托公司以外开展类信托业务的法律关系如何界定目前尚不能算非常明确,还需进一步等待司法实践的发展和演进,但在学理上和认识上,信托关系中的受托人不局限于信托公司已成通识,具体个案上的裁判和认定局限于特定场景观点不一也属正常。

3. 但监管视野中服务信托的受托人应为信托公司

根据目前信托业务分类,“资产管理信托是信托公司依据信托法律关系为信托产品投资者提供投资和管理金融服务的自益信托,属于私募资产管理产品,适用《指导意见》[3]”,而“资产服务信托是指信托公司依据信托法律关系、接受委托人委托并根据委托人需求为其量身定制托管、风险隔离、风险处置、财富规划和代际传承等专业信托服务”。

虽如上文所言,信托关系并不局限于信托公司,但除了信托公司,其他资管机构作为信托关系当事人所设立的产品多为资管类产品,即对应“资产管理信托”,而并无明确对应资产服务信托的产品类型,从监管以及目前的实践来看,狭义的服务信托,监管给予官方通行证书的目前仍局限在信托公司,但随着市场环境的发展,后续是否会主体扩容尚不可知。

二、私募基金可否平替服务信托

从当前困境地产项目重组的实务来看,除前述分析的信托模式以外,不少项目仍然尝试通过私募基金来实现其交易目的,相比信托而言,私募基金的优势在于其灵活性,以及成本优势。因此在我们为客户提供交易方案设计时,一般都会从信托和私募两种形式进行对比。理论上,除了私募基金常常采取的合伙制以及契约制,还有公司制。因此在广义上,可完成资产转移及在法律上进行防御的工具至少包括了信托、合伙及公司三种形式,契约制基金在纾困类项目中解决的是资金问题,不是资产防御问题,因此本文不做具体讨论。

1. 私募基金的结构不同于服务信托的结构

基于篇幅所限,关于私募基金参与类似项目的交易结构不做具体说明,但一般呈现几个特点:

第一,资金的募集安排一般在现有基金架构下,通过备案的基金产品予以完成,这一操作属于例牌,但特殊性在于这一层结构设计主要实现为困境项目进行“输血”的功能,因此一般不涉及投资人和原债权人、以及项目方的权利义务博弈,法律关系相对较为简单;

第二,资产的装入,比如底层项目公司的股权、原股东的债权,以及原金融机构的债权等常见资产可装入新设的SPV,加上私募基金产品提供的资金,在SPV层面进行结构化安排,是各方权利义务博弈的主要战场;

第三,SPV一般采用合伙制,但持有项目公司绝大多数股权(合伙企业不得持有公司100%股权,即不得出资设立一人公司),并通过项目公司的“三会一层”对项目实施管控。

以上是私募基金参与纾困类项目可采取的大致结构,仔细比较起来和信托还是会有较为明显的差异,比如说:(1)服务信托原则上可以直接接受资产委托,在定性上有财产权信托的特征,而作为“血包”的私募基金作为备案产品一般仅能交付现金资产;(2)服务信托持有的信托财产具有法定的隔离效果,算是进了“安全屋”,而SPV在未来仍需经受各种债权人对SPV隔离效果的质疑,比如利用SPV独立性存疑,存在混同等等,从而刺破SPV要求项目公司和项目公司原股东(比如地产集团)承担连带责任,这仍会是一个非常明显的问题。

2. 信托架构相比合伙制和公司制的优势如何

上文简单对比了信托和私募基金模式的差异,但更深入一点来说,仍需要从法律视角来分析信托模式与合伙、公司这两种法律工具有何实质性的区别。

第一,从最核心的风险隔离角度来看,三种法律工具具有共通性。

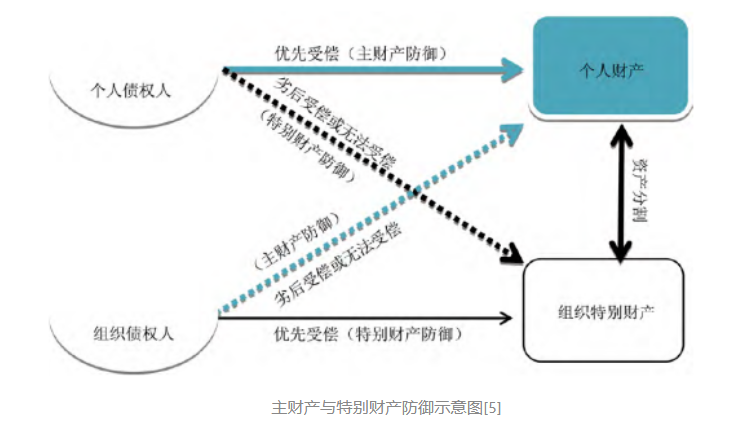

如耶鲁法学院汉斯曼(Henry Hansmann)与哈佛法学院的克拉克曼(Reinier Kraakman)的资产分割理论(assets Partitioning)的观点,信托、合伙、公司等制度形态都具有一定程度上的资产分割功能。究其本质,其所解决的是所谓“主财产防御”(owner shielding)与“特别财产防御”(entity shielding)问题[4]。

资产分割理论从制度功能的角度,抽象出了不同组织形态项下在资产风险隔离角度的一般问题。在困境地产项目亦或是其他项目背景下使用信托制度作为重组的工具,亦或是使用公司、合伙作为重组的工具,在本质上皆属于进行资产分割与风险隔离的一种方式,而在困境重组的背景下,相关交易主体更为关注的为“主财产防御”问题,即被分割财产的主体之债权人在何等情况下能够向被分割的财产主张权利的问题。

第二,在中国法的框架下,无论是通过信托、公司还是有限合伙,其完成财产分割安排至少在外部公示效力上是相同的,即通过所有权变动的方式,将特定财产/权利转让予信托/公司/有限合伙,但内在区别客观存在。

对于这一转让行为本身的撤销问题,三者并无实质性区别,本文中篇已有相应分析。经由具有公示效力的所有权变动后,需要进行分割的财产原则上皆已属于信托/公司/有限合伙,此时关键的问题在于财产转让方(往往为重组安排中的债务人)的债权人能够对信托/公司/有限合伙本身主张权利,如能,则实质上未能达成财产分割的效果。

从我国现有制度规范来看,在公司层面股东之债务穿透到公司的主要规范依据为“反向人格否认”制度,即基于《公司法》第二十条所规定的人格否认制度所衍生出的一种裁判观点(例如(2020)最高法民申2158号案等),该等情况下股东之债务可能穿透至公司层面,股东之债权人可主张公司连带清偿股权之债务。在合伙企业层面,虽然并无明确规定且司法裁判中案例相对较少,但如存在与反向人格否认类似的问题,亦不排除法院基于更普适的共同侵权的法理来认定合伙企业对合伙人的债务承担连带责任。

而对于信托而言,事实上也有与反向人格否认制度类似的制度,即所谓的“被动信托”或者“名义信托”问题。所谓被动信托,即指受托人并不积极对管理和处分信托财产的信托[6],在我国台湾地区的判例中,一般否定被动信托的法律效力,如我国台湾地区 “最高法院”71 年度台上字第 2052 号民事判决:“除确有正当原因之外,被动信托 (消极信托) 通常多属通谋而为之虚伪表示,极易助长脱法行为之形成,难认其行为之合法性”。当然,在《信托法》中对于该等信托的效力并无明确规定,且实务中的“管理型信托”本质上亦属于一种被动信托,而我国司法实践中鲜有将其认定为无效,但该等情形还是基于过往信托行业的发展中信托法的基本问题实质上并未被主流的信托相关司法判例所重点关注,未来随着信托行业的发展转型,该等关于被动信托的观点及思路亦不排除为我国司法审判所吸收。

基于以上的横向对比,对于财产分割和风险隔离问题,我们认为,三种制度框架本质上都涉及到一个主体影响力问题,即被分割对象是否仍对分割财产享有支配、控制的权利,如有,则并不认为其已经完成分割,自然应归入其责任财产的范畴;反之,则不应属于其责任财产的范畴。信托制度之所以能够具有较强的资产分割功能,本质在于信托是一种非人合的、纯粹财产的安排,委托人原则上对信托财产无法享有支配权,而当这一点被基于特定交易安排所突破后,则不能排除信托本身的风险隔离效果亦可能被司法所击破。

综上,通过法律视角下信托模式与其他法律工具的对比分析,我们认为在最核心的风险隔离功能上,虽然不能“迷信”信托制度本身,而应结合各项目的具体需求设计符合实际情况的交易结构,但客观而言信托制度在与公司、合伙企业的对比中仍具有一定的明显优势。回到第二个问题,私募基金是否可以作为服务信托的平替,我们认为在某些场景下私募基金是可以实现这一功能的,但前提是能通过足够的技术安排(比如确保主体的人格、交易对价公允等等措施)确保隔离效果能承受外界的冲击。

注释:

[1]《最高人民法院新民事案由规定理解与适用》, 最高人民法院研究室,人民法院出版社,p907

[2]《最高人民法院新民事案由规定理解与适用》, 最高人民法院研究室,人民法院出版社,p909

[3]此处的《指导意见》是指《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号),即“《资管新规》”。

[4]Hansmann&.Kraakman,“EssentialRole”,supra note1,pp.394-396,转引自张永健,《资产分割理论下法人与非法人组织》,中外法学,2018。

[5]引用自张永健,《资产分割理论下法人与非法人组织》,中外法学,2018。

[6]赵廉慧,《信托法解释论》, 中国法制出版社,2015年9月第1版,p226

*本文由植德金融部合伙人邓伟方,律师于家浩、张楚奥撰写。

植德金融部

植德金融部致力于在具有中国特色的金融法律监管环境下帮助客户解决各类复杂问题,为客户提供全面的、综合性的金融领域法律服务。植德金融部由银行与金融、家事服务和财富管理、特殊资产与破产重组三大业务领域构成,在结构化融资、资产管理及破产重组领域经验丰富、业绩卓著,能够系统地提出行之有效且极具创新性的综合性解决方案,自始处于国内领先地位。

三大业务领域的有效联动,实现了业务全方位、全周期覆盖,拥有完整行业生态和资源。基于卓越的市场及行业口碑,植德金融部现已与国内外众多银行及理财子公司、信托公司、各大资产管理公司及各地方资产管理公司、证券公司及证券资管公司、公募基金公司及子公司、保险公司及保险资管公司等各类型的金融机构建立了融洽的长期合作关系。

金融部联系人:

北京办公室:龙海涛(haitao.long@meritsandtree.com)

任谷龙(gulong.ren@meritsandtree.com)

上海办公室:邹 野(eric.zou@meritsandtree.com)

深圳办公室:邓伟方(weifang.deng@meritsandtree.com)