明明看起来是模仿、攀附的商标侵权行为,对方却说自己也有注册商标,不仅不构成商标侵权,还不能直接向法院起诉。真的就束手无策了吗?

随着市场经济的不断发展,消费业态的持续升级,大量商标侵权已经脱离了直接使用他人注册商标的旧模式,而是使用近似标识;但更有甚者,会采用更隐蔽的侵权方式,通过申请或受让注册商标,为违法行为披上看似合法的外衣。

有了注册商标,就真的能逃脱侵权,高枕无忧了吗?

植德知产代理两家企业,起诉享有注册商标的侵权人,两案均获得了终审胜诉。

一般认为,原被告各自享有注册商标,均系行使自身享有的权利,法院不能直接受理两个注册商标之间的冲突,原告需先向国知局提起商标无效宣告请求。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(“权利冲突司法解释”)第一条第二款对这种情形作出了规定,“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。”

但该条款还有后半句的但书,即“但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。”

通常而言,为了规避商标注册过程中的近似审查,但追求实际使用中的标识近似,仿冒者申请注册的商标与其实际使用的商标往往并不一致。

仿冒者常用的策略包括,注册读音、字形略有差别的文字商标,但在使用中,将所谓的注册商标与图形或其他元素组合使用,形成与原告权利商标高度近似的标识;或是仿冒者申请注册的商标包含不同的图形元素,但在使用中,将图形与文字拆分使用。

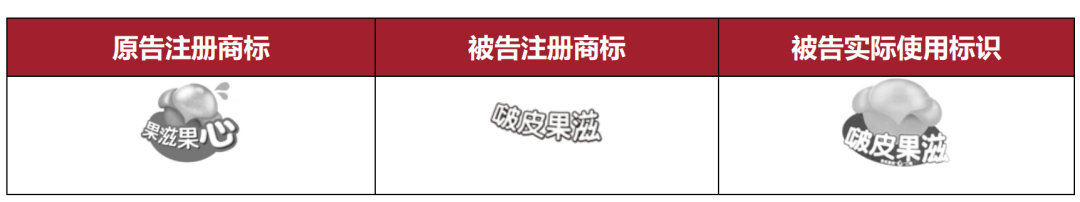

例如,在植德知产代理的一件民事诉讼中,双方注册商标及实际使用标识如下:

这种不规范的使用方式,恰恰属于但书中的“改变显著特征、拆分、组合”使用注册商标的行为,法院能够直接受理这类民事商标侵权纠纷案,权利人不至于因为仿冒者取得了注册商标而求告无门。

虽然民事侵权案件能够被法院直接受理,但被告毕竟在形式上确有注册商标,因此,证明被告存在模仿、攀附的主观故意,是取得胜诉的关键。

好在这类仿冒行为,往往不是独立发生的单个商标侵权行为,被告因为注册商标与权利标识有所不同,大多会扩大模仿的范围,力求造成相关公众的混淆。

例如,在前述“果滋果心”的案件中,除了对主要标识的仿冒外,侵权人还对产品本身到产品包装甚至是包装上的美术图案,进行了全方位的抄袭、模仿,在我们的积极主张下,法院最终认定其构成商标侵权、著作权侵权及不正当竞争。

而在另一起案件中,仿冒者则是对商标、域名和企业名称的全面侵权,也最终被认定构成商标侵权及不正当竞争。

《权利冲突司法解释》第一条第二款的立法目的,系为平衡各商标注册人之间的利益,保护善意的市场经营主体,在无故意侵权的情况下,取得的市场经营成果。而对于以非出于规范使用为目的注册和使用的商标,不是法律期望保护的法益,是但书规定的,应当由法院受理的民事案件的范围。

尤其是对于有攀附、混淆故意,却试图利用该条法律规定,通过取得所谓注册商标掩盖其侵权违法行为的,更应当予以严厉制止,避免造成制度有利于故意侵权行为的错位局面,而与立法目的相背离。这也是该条款但书规定,法院对非规范使用注册商标所引发的争议,应当直接受理的意义。

除上述对注册商标的不规范使用的情况外,即使被告使用的标识与其注册商标完全一致,权利人还可以对以下两种情况进行考察,符合条件的,也能够直接对其提起民事商标侵权之诉:

1.原告主张被告的注册商标侵害著作权、企业名称权等在先权益的。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条 原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百一十九条规定的,人民法院应当受理。

2.原告主张其权利商标为驰名商标,被告对其注册商标的使用侵害其驰名商标的权益的。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条 被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定,复制、摹仿或者翻译原告驰名商标,构成侵犯商标权的,人民法院应当根据原告的请求,依法判决禁止被告使用该商标。

虽然影视作品总是偏爱那些以细节翻案的诉讼,常常给人以错觉,似乎可以利用法律规则,用一枚注册商标全盘掩盖攀附、仿冒行为。然而生活毕竟不是影视剧,律师也不是魔法师,没有颠倒黑白的能力;更重要的是,无论是立法者从制度层面上,还是司法者在个案判决中,仍然会通盘考量整体情况,与各方律师共同努力,无限趋向公平正义。